在中国,每10分钟就有一个人被诊断为胰腺癌,而其中8个人确诊时已是晚期。国家癌症中心数据显示,2023年中国新增胰腺癌患者约14.8万例,死亡人数高达13.7万例,这两个数字的接近程度令人震惊。

与其他癌症相比,胰腺癌的生存率数据更显残酷:五年生存率仅为7%-12%,远低于结直肠癌65%的生存率。即使医疗技术不断进步,胰腺癌的死亡率仍在上升,预计到2030年将成为癌症相关死亡的第二大原因,仅次于肺癌。

生死数据背后的残酷真相

胰腺癌被称为“癌中之王”并非夸张。当其他癌症的生存率在过去几十年里大幅提高时,胰腺癌患者的生存希望却增长缓慢。美国癌症协会报告称,胰腺癌的五年生存率近期才达到12%,创下历史新高,但这仍是所有主要癌症中最低的生存率。

胰腺癌的致命性不仅体现在生存率上,更体现在其迅猛的发展速度上。它能在毫无预警的情况下迅速夺走生命,许多患者从确诊到死亡仅有数月时间。一位45岁的中年企业家案例令人扼腕:长期熬夜、嗜酒、高脂饮食的他,某天突发黄疸、剧烈腹痛,送医后确诊胰腺癌晚期,仅三个月后便离世。

“癌王”的魔爪正在伸向更年轻的人群。随着现代生活方式的变化——高脂饮食、作息紊乱、压力增加,胰腺癌的发病群体已不再局限于老年人。这个曾经被低估的敌人,正以迅猛之势扩大其“领地”。

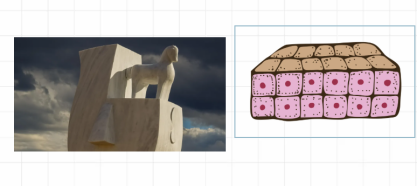

解剖学上的“完美杀手”

胰腺癌的致命特性与其独特的解剖位置和功能密切相关。

胰腺深藏在腹腔最深处,躲在胃、肝脏和脾脏的后方,被错综复杂的血管和神经组织包围。这个位置就像一个“交通枢纽”,重要血管贯穿其中,一旦肿瘤侵犯这些血管,手术难度和风险便急剧上升。

更致命的是胰腺的双重功能。作为外分泌器官,它产生强大的消化酶帮助分解食物;作为内分泌器官,它分泌胰岛素等激素调节血糖。当癌变发生时,这种双重特性变成了致命武器——肿瘤可能阻塞胰管,导致消化酶“反噬”自身组织,引发剧烈疼痛和炎症,形成一种可怕的“自噬现象”。

“胰腺癌的生物学行为极其恶性,它像特洛伊木马一样,悄悄潜入并迅速控制整个区域。”一位资深外科医生这样描述,“当它被发现时,往往已经建立了难以攻破的堡垒。”

困境一:悄无声息的早期发展

胰腺癌在早期几乎没有明显症状,这是它最致命的特性之一。当肿瘤体积还小(≤2cm)且局限于胰腺内时,患者可能毫无察觉。只有当肿瘤长到3厘米以上,压迫周围器官或阻塞胆管时,才可能出现上腹隐痛、背痛、黄疸或体重减轻等症状,而此时往往已是中晚期。

约60%的患者在首次就诊时已发生转移,这使得治疗机会大大减少。早期诊断率不足5%,意味着绝大多数患者在确诊时已经错失了最佳治疗时机。

困境二:缺乏可靠的早期检测工具

目前临床上常用的胰腺癌标志物CA19-9存在明显缺陷——在约15%的人群中天生不表达,无法用于这些人的监测。这使得早期筛查变得更加困难。

影像学检查同样面临挑战。在胰腺癌早期,CT或MRI可能无法发现微小的病变,或者难以区分肿瘤与慢性胰腺炎的变化。当肿瘤标志物或影像学检查出现异常时,病情往往已进入中晚期。

困境三:手术治疗的极限挑战

仅有约20%的患者在确诊时具备手术条件。胰腺手术是腹部外科最复杂的手术之一,被医生们形容为“在豆腐上绣花”。胰腺质地极其脆弱,而胰管仅2毫米宽,需要与肠道进行精准缝合。

稍有不慎,胰液就可能从吻合缝隙漏出导致胰瘘,引发严重感染、大出血乃至死亡。传统开腹手术的胰瘘发生率高达20%以上,即使是经验丰富的外科医生也难以完全避免这一并发症。

复旦大学附属肿瘤医院胰腺外科主任虞先濬教授曾回忆他第一台主刀的胰腺癌手术:“手术完成得很顺利,但术后不久,病人出现胰瘘,必须第二次开刀。可即便是接受了两次手术,病人依旧在一个多月后去世了。”

黑暗中透出的曙光

面对如此严峻的形势,医学界并未放弃努力。近年来,胰腺癌诊疗领域已取得多项突破:

手术技术的革新:虞先濬团队创新性地提出了“残端封闭型”胰肠吻合术,借鉴榫卯结构发展出“乳头状残端封闭型”胰肠吻合术,将胰瘘率从20.3%降低至9%,围手术期死亡率低于0.3%。这些技术已在全国40家三甲医院应用,惠及1.4万余例患者。

微创手术的进步:腹腔镜和机器人手术技术的发展为胰腺癌患者提供了新的选择。机器人胰十二指肠切除术(RPD)的比例从2014年的2.4%增长到2019年的8.9%,在术后并发症和中转开腹率方面均优于传统腹腔镜手术。山东省立医院在胰腺腔镜手术领域取得显著进展,截至2025年5月,其腹腔镜胰十二指肠切除术已突破2000例。

分子诊断的突破:中国首部《早期胰腺癌分子诊断专家共识》于2024年发表,推荐采用4种miRNA(hsa-miR-30c-5p、hsa-miR-24-3p、hsa-miR-23a-3p和hsa-miR-132-3p)作为早期胰腺癌联合诊断指标,这一技术已转化为临床使用的诊断试剂盒,阳性符合率达97.17%,阴性符合率达95.40%。

综合治疗的成功案例:一位48岁男性胰腺癌肝转移患者的治疗经验带来了希望。他首先接受了6个周期的白蛋白结合型紫杉醇和吉西他滨联合化疗,肿瘤显著缩小后接受了胰十二指肠切除术,术后对残余肝转移灶进行立体定向放疗,最终实现病理完全缓解和130周的无病生存,远超转移性胰腺癌通常不足6个月的中位生存期。

结语:面对“癌王”,我们并非无计可施

胰腺癌虽然凶险,但并非不可防范。了解其高危因素——吸烟、肥胖、糖尿病、慢性胰腺炎和家族史,并采取相应预防措施至关重要。特别是在高温季节,胰腺压力增加,更需注意清淡饮食、限制饮酒、规律作息和控制体重。

对于50岁以上人群,尤其是有胰腺癌家族史者,定期进行腹部超声和肿瘤标志物检查是早期发现的关键。一旦出现不明原因的上腹痛、背痛、黄疸或体重骤降,应立即就医检查。

“随着肿瘤诊治理念的更新、技术的发展,癌症正在从绝症向慢性病过渡。”虞先濬教授说,“虽然胰腺癌仍是‘癌中之王’,但我们已看到生存率从过去的5%提升到现在的12%,这是一个令人鼓舞的里程碑。我们有理由相信,未来会有更多突破,为患者带来更多生机。”

在下一篇文章中,我们将深入探讨胰腺癌的高危因素和早期预警信号,帮助您识别这个“沉默杀手”的蛛丝马迹。

参考文献:

American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2023.

Wang-Gillam A, et al. Nanoliposomal irinotecan with fluorouracil and folinic acid in metastatic pancreatic cancer after previous gemcitabine-based therapy (NAPOLI-1): a global, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2016.

Wainberg ZA, et al. NALIRIFOX versus nab-paclitaxel and gemcitabine in treatment-naive patients with metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma. ESMO 2023.

Ng PK, et al. 2 week rule CT scans ordered by GP to assess for pancreatic cancer- are they meeting the criteria for referral? RCR AuditLive. 2016.

Kugelberg E. Prolonged survival in metastatic pancreatic cancer: a case of multimodal therapy. The Lancet Oncology Case Reports. 2025.